自覚症状のないまま進行する歯周病

歯周病というと高齢者がなる病気と思っている方が多いですが、日本人の成人の約8割は歯周病もしくは歯周病予備軍であると言われています。また、日本人が歯を失う原因の1位は歯周病といわれています。

歯周病というと高齢者がなる病気と思っている方が多いですが、日本人の成人の約8割は歯周病もしくは歯周病予備軍であると言われています。また、日本人が歯を失う原因の1位は歯周病といわれています。

むし歯は歯の表面から内部に侵食していきますが、歯周病は歯茎などの歯周組織に炎症を起こし内部に進行していき歯槽骨を破壊していきます。

歯周病は「サイレントディジーズ(静かなる病気)」といわれるほど、自覚症状がないまま進行していくためむし歯以上に気付きにくく、自覚症状が現れた時にはかなり進行し重度の歯周病になっているケースも少なくありません。

重度の歯周病になると、歯周組織が大きく破壊されているため、歯を支えられなくなり最悪の場合自然に抜け落ちてしまうことや抜歯を余儀なくされることもあります。

歯周病の進行を防ぐためには、毎日の正しいセルフケアと歯科医院での定期的なプロのケアで適切なメインテナンスを欠かさないことが大切です。

少しでも気になる症状がありましたら早めに歯科医院を受診し、早期発見・早期治療を行うように心がけましょう。

歯周病の症状チェック

- 歯磨きをすると歯茎から血が出ることがある

- 歯茎が赤く腫れている

- 歯茎にハリがなくブヨブヨしている

- 朝起きた時に口の中がネバつく

- 以前よりも歯茎が下がり、歯が長く見える

- 歯にぐらつきがある

- 歯が浮いたような感じや違和感がある

- 口臭が気になる

- 冷たいものが歯にしみる

- かたいものが食べられなくなった、噛むと痛みが生じる

- 1年以上歯科医院に行っていない

- 歯と歯の隙間が広くなった、食べ物がよく挟まる

このような症状が1つでもある方は、できるだけ早めに歯科医院の診察を受けるようにしましょう。

軽度のうちに正しい治療を行い歯周病の進行を抑えることで、将来の失歯リスクを軽減することができます。

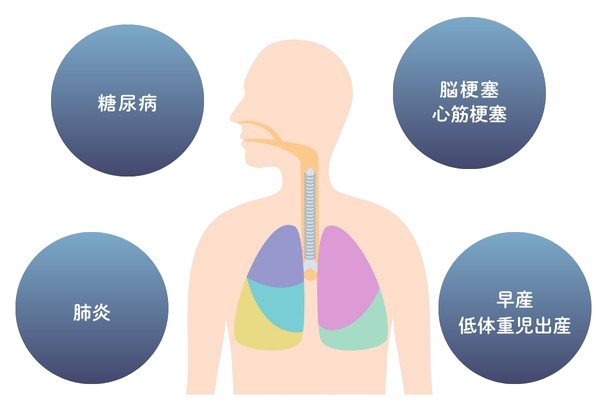

歯周病が引き起こす健康への影響

歯垢や歯石に含まれる歯周病菌は、歯周組織への影響だけでなく全身にもさまざまな影響を及ぼします。

歯垢や歯石に含まれる歯周病菌は、歯周組織への影響だけでなく全身にもさまざまな影響を及ぼします。

歯周病菌が歯茎から血管に入り込み、血液によって全身に巡ってしまうと、体内のあらゆる場所で強い毒素を放ち続けるため、以下のような全身疾患リスクを高めてしまいます。

肺炎

お口の中で繁殖した歯周病菌が唾液の誤嚥などによって肺に入り込んでしまうと、誤嚥性肺炎を引き起こすおそれがあります。誤嚥性肺炎は生死にも関わる非常に怖い病気です。

高齢者だけでなく若い方でも、ストレスによる免疫力の低下などで誤嚥性肺炎を発症することがありますので、注意が必要です。

心臓病

歯周病菌が血液に入り込むと、血管内壁に血栓を作り動脈硬化を促進させます。動脈硬化が進行することで、心筋梗塞や狭心症のリスクが高まります。

他にも歯周病菌が細菌性心内膜炎を誘発する可能性もあります。

糖尿病

歯周病と糖尿病は相互に影響を与えます。糖尿病の人は歯周病になりやすく、歯周病が悪化すると糖尿病の血糖コントロールが悪くなりやすいです。

また、歯周病によって糖尿病性神経障害や腎疾患を促進する危険性もあります。

低体重児出産・早産

血液に入り込んだ歯周病菌が子宮に達すると、歯周病菌の炎症物質が子宮を刺激することで子宮の収縮運動を促してしまい、低体重児出産や早産のリスクを高めます。妊娠中の歯周病は、喫煙や飲酒・高齢出産による低体重児出産・早産リスクよりも高い危険率とされています。

また、妊娠中はホルモンバランスの変化などで歯周病が悪化しやすいため注意が必要です。

歯周病治療の流れ

1歯周精密検査

現在の口腔内の状態やかみ合わせのチェックと、歯周病の進行度を調べる検査を行います。

現在の口腔内の状態やかみ合わせのチェックと、歯周病の進行度を調べる検査を行います。

まず、レントゲン撮影によって歯槽骨の状態を確認し、プローブという器具を用いて歯周ポケットの深さを確認します。

また、歯肉の状態や、出血の有無、歯の動揺なども丁寧に調べます。歯周ポケットの深さが4mm以上の場合は歯周病が進行し歯槽骨にまで影響を及ぼしている可能性があります。

2プラークコントロールレコード(PCR)

プラークの付着量を調べるために、歯面にプラークに反応する薬剤を塗布し、プラークを赤く染めだします。1本の歯に対して近心、遠心、頬側、舌側の4箇所ずつ染め出し、最大64箇所の歯面のうちどのくらいプラークが残っているか確認します。

染まった歯面数÷全歯面数×100=プラークコントロールレコードです。このプラークコントロールレコードが20%以下に減らすことを目標に毎日のブラッシングをしていただきます。歯並びや磨き方の癖によって磨き残しが残りやすい箇所は違いますので、患者さま一人ひとりに合った正しいブラッシング方法を丁寧にご指導いたします。歯周病の進行を防ぐためには毎日のブラッシングでしっかりプラークコントロールすることが重要ですので、正しいブラッシング方法をきちんと習得するようにしましょう。

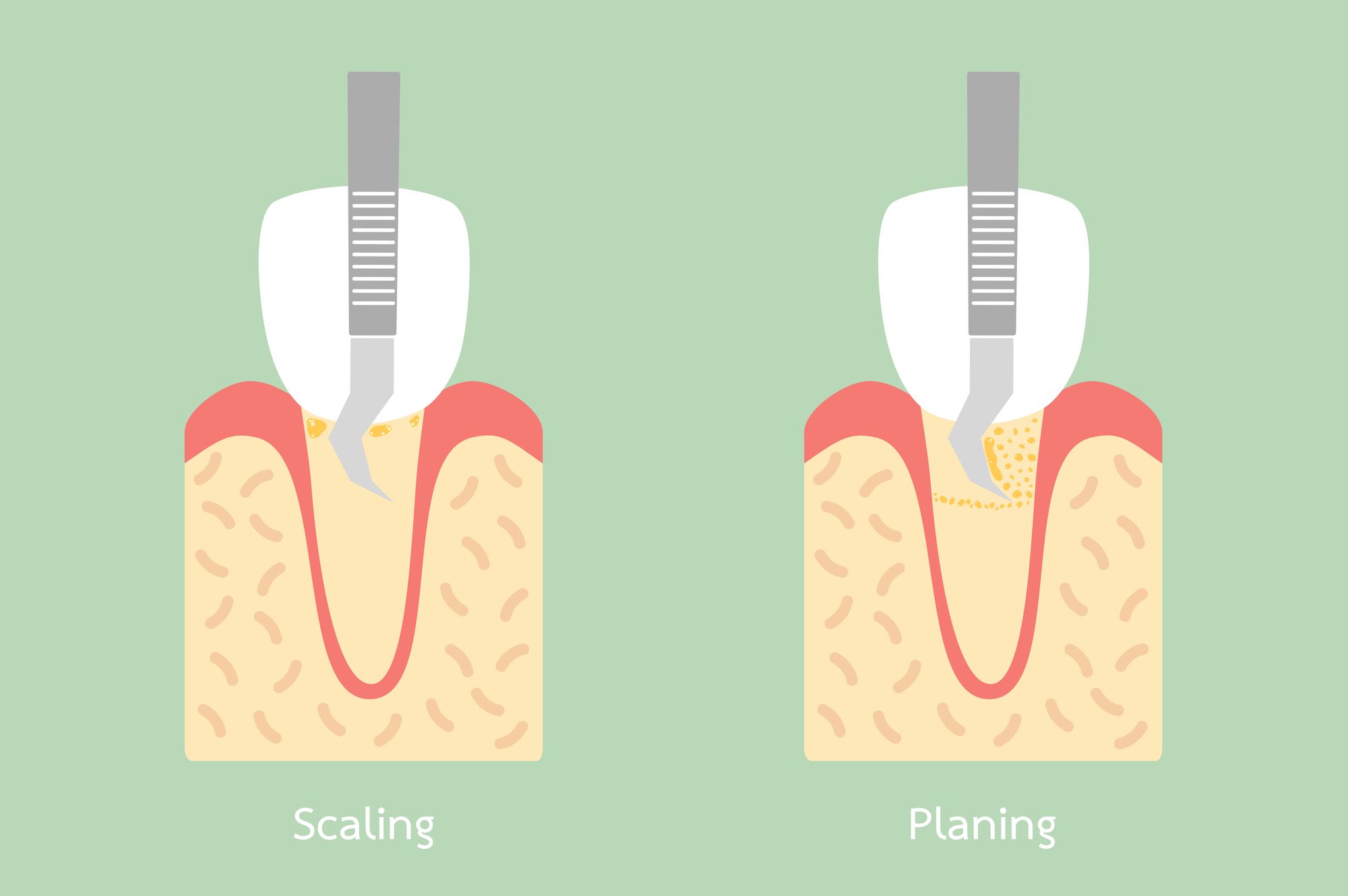

3スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

歯周基本治療であるスケーリング・ルートプレーニング(SRP)を行い、ブラッシングでは除去することができない強固な汚れや歯石を徹底的に取り除きます。専用の器具を用いて歯の表面や歯周ポケット内のプラークや歯石を取り除くことで、歯周病の進行を食い止めます。歯周ポケット内の汚れを取る際には痛みが出ないよう処置前に麻酔注射を行います。

歯周基本治療であるスケーリング・ルートプレーニング(SRP)を行い、ブラッシングでは除去することができない強固な汚れや歯石を徹底的に取り除きます。専用の器具を用いて歯の表面や歯周ポケット内のプラークや歯石を取り除くことで、歯周病の進行を食い止めます。歯周ポケット内の汚れを取る際には痛みが出ないよう処置前に麻酔注射を行います。

また、当院では歯へのダメージを最小限に抑えるために超音波スケーラーを用いて処置を行っています。歯石は自分では取り除くことができないので、歯周病を進行させないためには3ヶ月〜6ヶ月に1回は歯科医院で適切なメインテナンスを受けるようにしましょう。

4再評価

歯周病基本治療を終えた後には、どの程度改善しているか確認するために再度歯周精密検査を行います。

また、歯垢染色液を塗布してプラークコントロールレコードが20%以下に改善しているかも再度確認いたします。歯周病治療に対する歯周組織の反応は人それぞれ異なりますので再評価をしっかり行い、必要に応じて治療計画を見直すことが重要です。

重度歯周病の場合

歯周組織再生療法

当院では、歯周病によって破壊されてしまった歯肉や歯根膜、歯槽骨を再生させる「歯周組織再生療法」にも対応しています。

歯周組織再生療法は、歯周ポケットの深さが6mm以上、幅2mm以上の垂直性の骨欠損がある場合や、歯槽骨が吸収されることで根分岐部病変がある場合、全ての歯周病治療を行ったが望ましい改善が見られなかった場合などに適応されます。

目的

- 深くなってしまった歯周ポケットを改善するため

- 歯周基本治療では取り除けない歯垢や歯石を除去するため

- 歯周ポケットを浅くしブラッシングをしやすくするため

- 下がった歯茎を自然な状態に回復するため

- 歯周病で失われた歯周組織の再生するため

種類

歯周外科治療には「フラップ手術」という外科手術と、薬剤を用いた「歯周組織再生療法」の2つがあります。

そして歯周組織再生療法には「リグロス」と「エムドゲイン」の2種類の薬剤があります。

検査を行い歯槽骨の状態や歯周ポケットの深さなどを確認し、精密な診断をしたうえで適した治療法をご提案いたします。

リグロス

リグロスとは、bFGF(トラフェルミン)というタンパク質を主成分とした歯周病組織再生剤で、歯周病によって破壊された歯周組織を再生する効果があります。濃度は違いますが、火傷などによる皮膚再生治療にも同じ成分の薬剤が使用されています。

リグロスには血管を新たに作り出す作用や、破壊された歯槽骨や筋肉・歯茎などの再生を促進する作用があります。重度の歯周病で歯周組織が破壊され、抜歯が必要と言われた場合にもリグロスを使用することで、抜歯を回避できる可能性があります。

リグロスは保険適用対象の治療法なので、費用も比較的抑えることができますが、適応条件が限られています。

エムドゲイン

エナメルマトリックスデリバティブというタンパク質を主成分とするゲル状の薬剤「エムドゲインゲル」を使用します。

歯茎を切開し、歯根の表面にエムドゲインゲルを塗布し、縫合することで歯槽骨などの歯周組織をゆっくり再生させる治療法のことを「エムドゲイン」といいます。

エムドゲインは保険適用外の治療法ですが、高い安全性と治療効果が認められている治療法で、日本国内では2002年に厚生労働省の認可を受けています。

外科的治療:フラップ手術

歯周ポケットが深くなり、ルートプレーニングの器具では届かない深さに歯垢や歯石が溜まっている場合にフラップ手術を行います。フラップ手術では、麻酔をしてから歯茎を切開し、歯根の先まで露出させることで歯垢や歯石の除去を徹底的に行います。

フラップ手術で歯周ポケット内の汚れを取り除くことで、歯根面と歯肉の再付着が促され歯周ポケットを浅くすることができます。

歯周病にならないために

近年は重度の歯周病でもさまざまな方法で治療することが可能になりましたが、歯周病は進行すればするほど回復は難しく、失歯リスクと全身疾患リスクを高めます。

近年は重度の歯周病でもさまざまな方法で治療することが可能になりましたが、歯周病は進行すればするほど回復は難しく、失歯リスクと全身疾患リスクを高めます。

お口の健康と全身の健康を守るためには、歯周病にならないよう予防することが大切です。

毎日の正しいデンタルケアでプラークコントロールを行い、定期的な歯科検診でお口のトラブルのチェックとメインテナンスを行うことで、歯周病を予防・早期発見・早期治療するようにしましょう。喫煙など歯周病を悪化させる生活習慣を見直すことも大切です。

歯周病は自覚することが難しい病気ですので、約3ヶ月に1回のペースで検診を受けていただくことを推奨しています。