根管治療とは

根管治療が必要なむし歯

むし歯は歯の表面のエナメル質の感染から始まり、象牙質、歯髄(神経)の順に徐々に内側に進行していきます。むし歯の進行度合いに応じてCO、C1〜C4の5段階に区別されています。

むし歯は歯の表面のエナメル質の感染から始まり、象牙質、歯髄(神経)の順に徐々に内側に進行していきます。むし歯の進行度合いに応じてCO、C1〜C4の5段階に区別されています。

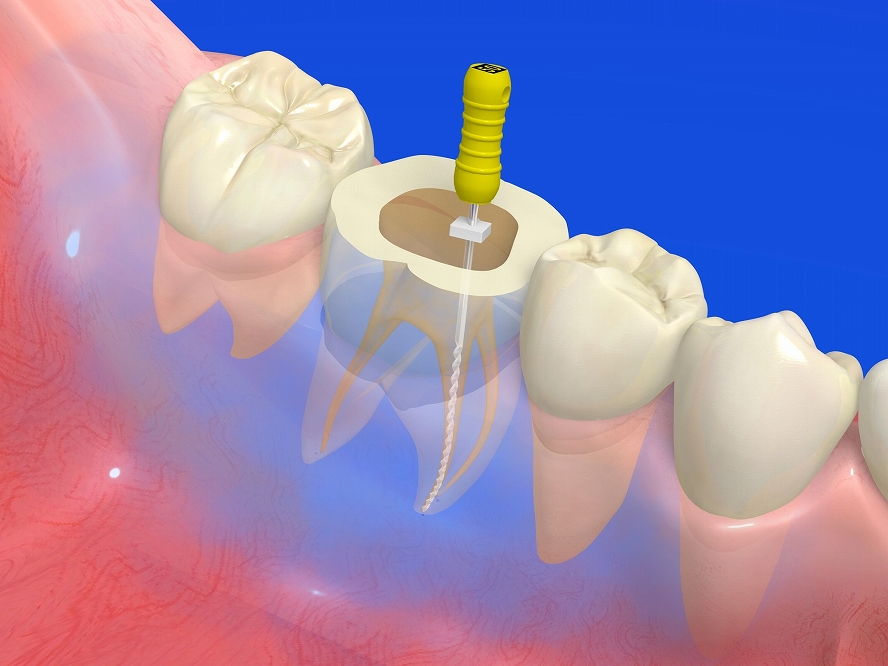

むし歯が歯髄に達したC3の段階になると、歯髄がある歯の根の中を治療する「根管治療」が必要になります。

神経や血管が通る歯髄は、歯に水分や栄養を供給する役割や、痛みや違和感など歯のトラブルを察知する役割、歯の第二象牙質を形成する役割といった重要な役割を担っています。そして歯髄にむし歯菌が進行し炎症を起こすことを歯髄炎といい、激しい痛みを引き起こします。歯髄炎をそのまま放置していると、一時的に痛みがなくなることもありますが、これは歯髄が壊死したことによるものなので非常に危険な状態です。

痛みがなくなってもむし歯はさらに進行し続けます。歯の根よりも先に感染が進行すると歯を支える歯槽骨にまで感染が及び、根尖性歯周炎を引き起こします。根尖性歯周炎は放っておくと、歯槽骨炎や顎骨炎といった重篤な病気に発展し失歯リスクを高めてしまいます。

根管治療では、むし歯に感染した歯髄をきれいに取り除き、根管内を無菌化して密封する処置を行うことで、歯髄内の再感染や、歯根より先への感染の進行を防ぎます。

根管治療を行うことで、むし歯感染で大きなダメージを受けた歯の抜歯を回避し、天然歯を残せる可能性を高めることができます。

当院の根管治療の特徴

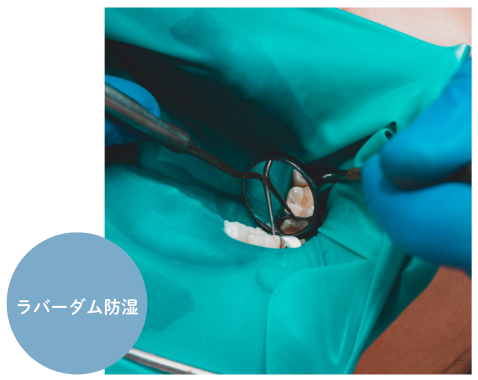

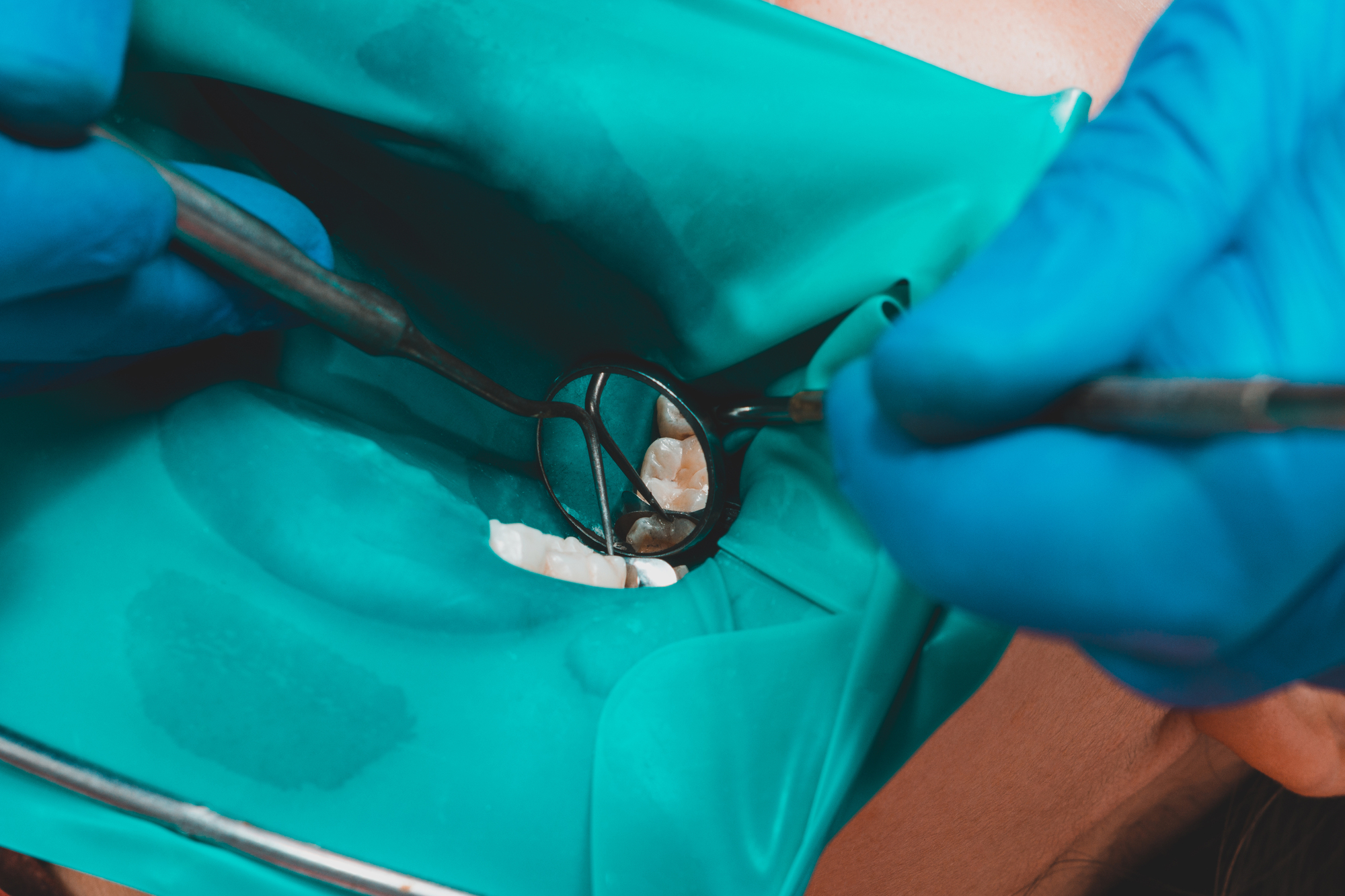

治療の精度と安全性を高める「ラバーダム防湿法」

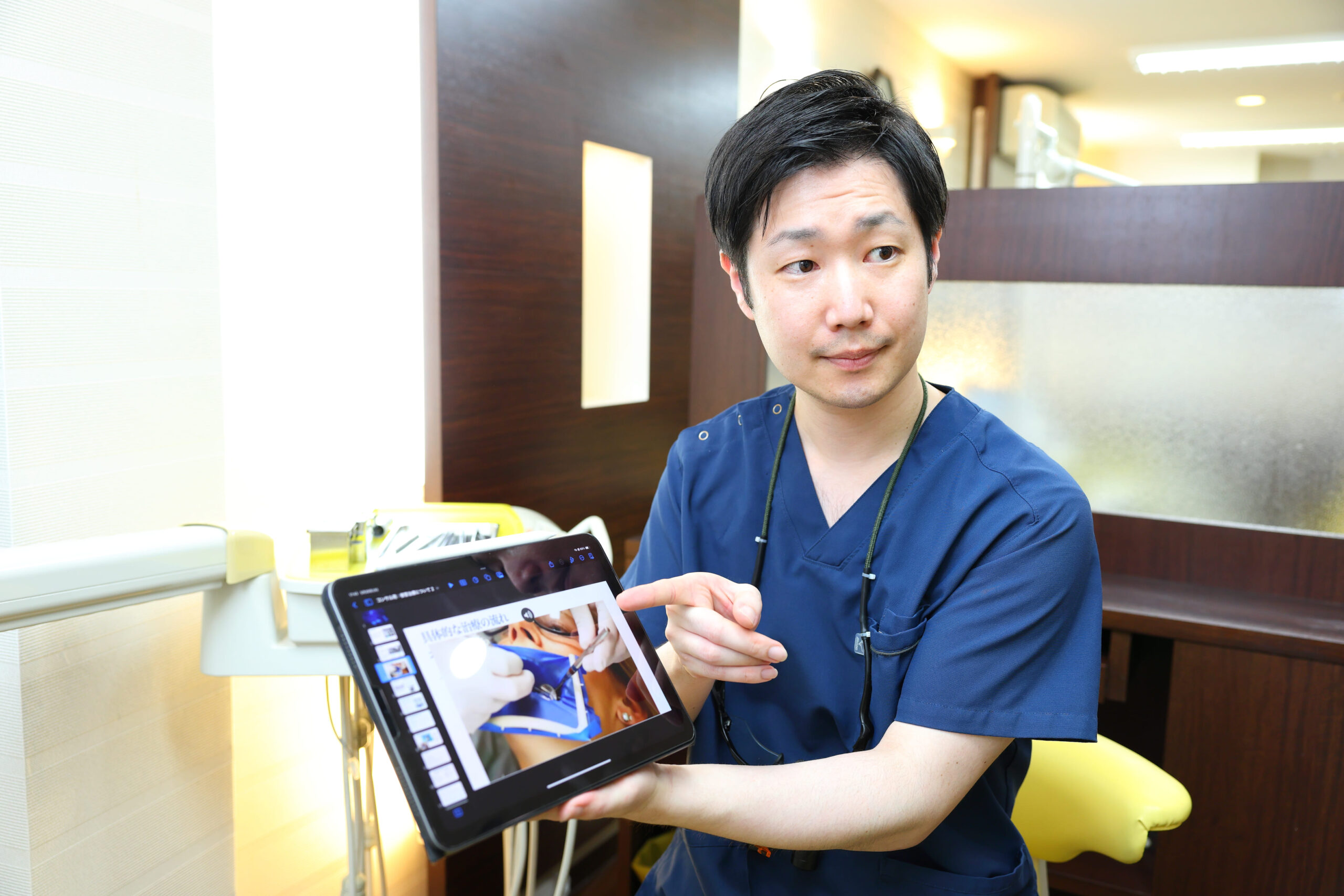

当院では、「ラバーダム防湿法」での根管治療を行っています。ゴム製のシートであるラバーダムを使用して、治療する歯だけを露出し隔離することで、治療箇所に唾液や血液に含まれる細菌が新たに入り込むことを防ぎます。

当院では、「ラバーダム防湿法」での根管治療を行っています。ゴム製のシートであるラバーダムを使用して、治療する歯だけを露出し隔離することで、治療箇所に唾液や血液に含まれる細菌が新たに入り込むことを防ぎます。

ラバーダムの使用の有無は根管治療の成功率に大きく影響しているといわれています。再発リスクを抑えた成功率の高い根管治療を行うためには、無菌状態での治療が非常に重要です。根管治療でいくら根管内の細菌を除去していても、治療中に新たな細菌が入り込んでしまうと、再感染リスクを高めてしまい根管治療の失敗につながります。

ラバーダムは細菌感染を防ぐだけでなく、治療器具や薬剤の誤飲も防ぐため、より安全で精度の高い根管治療を行うことができます。

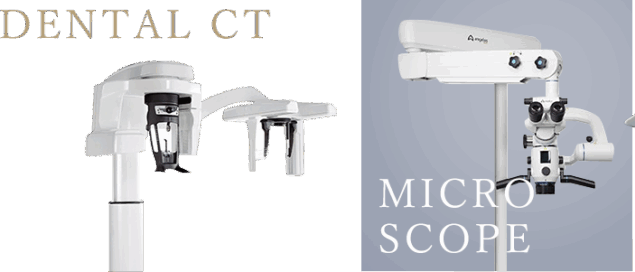

正確な診断と治療を支える充実の検査機器

非常に狭くて暗い根管内は、人によってさまざまな形状で複雑になっています。

非常に狭くて暗い根管内は、人によってさまざまな形状で複雑になっています。

当院では、歯科用CTを用いた精密検査によって根管の形や神経の走行位置などを細かく正確に把握したうえで精密な診断を行い、マイクロスコープを使用した拡大視野下での安全で精度の高い根管治療を行っています。

マイクロスコープは、歯科先進国の米国の根管治療では使用義務があるほど重要な役割を担っています。

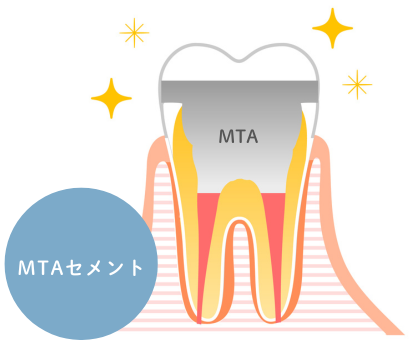

歯の神経を守り、再発を防ぐ「歯髄温存療法」

当院では歯の神経(歯髄)を残すための「歯髄温存療法」も行っています。

当院では歯の神経(歯髄)を残すための「歯髄温存療法」も行っています。

歯髄には歯に栄養を届ける役割や歯の異常を察知する役割があるため、歯の寿命に大きく関わります。

そのため歯髄はできる限り健康な状態で保存することが望ましいですが、むし歯が進行してしまった場合に神経を抜く「抜髄」を余儀なくされることがあります。しかし、抜髄が必要と言われた歯でも歯髄温存療法によって神経を残せる可能性があります。当院では、マイクロスコープやラバーダム、ニッケルチタンファイル、殺菌性と封鎖性に優れたMTAセメントなどを使用し、安全で精密な歯髄温存療法を行っています。

ただし、歯髄温存療法は全ての症例に適用できるわけではありませんので、精密な検査と診断を行ったうえで、歯髄を残すべきか慎重に判断いたします。

柔軟で繊細に組織を除去できるニッケルチタンファイル

根管治療では、むし歯に汚染された神経や血管を取り除く際に「ファイル」という針のような器具を使用します。従来は硬いステンレス製のファイルしかなかったため、複雑な形状をしている根管内を傷つけてしまうおそれがありました。

当院では、柔軟性のあるニッケルチタンファイルを導入しているため、より安全に隅々まで効率的に根管内をきれいにすることができ、根管治療の成功率が向上します。

根管治療の流れ

根管治療は進行したむし歯によって汚染された根管内の神経や組織をきれいに取り除き、根管内を無菌化することで、抜歯を回避し歯を残すための治療です。

根管治療は症状によって治療期間が長くかかりますが、治療の流れをしっかり理解し、中断することなく最後まで治療に通っていただくことが大切です。

痛みがなくなったからといって勝手に中断してしまうと、治療のやり直しや最悪の場合抜歯が必要になるケースもありますので注意しましょう。

1口腔内の検査

目視や触診、レントゲン、歯科用CTなどで口腔内の状態や病変の確認をします。

目視や触診、レントゲン、歯科用CTなどで口腔内の状態や病変の確認をします。

歯や根管の状態をしっかり把握したうえで精密な治療計画を制作いたします。

2詰め物・被せ物の除去、歯冠部のむし歯の除去

過去の治療での詰め物・被せ物がある場合には除去し、むし歯に感染している歯質を削り取り、以前の根管治療で詰めた薬剤の除去などを行います。

そして根管内の治療を行いやすくするために根管入口の形を整えます。

3根管内の清掃(機械的清掃)

リーマーやファイルなどの器具を使用し、細菌感染している根管内の歯質や歯髄を隅々まで丁寧に取り除きます。無菌状態での治療を行うためにラバーダムを使用し、根管治療を行う歯だけを隔離して行います。

リーマーやファイルなどの器具を使用し、細菌感染している根管内の歯質や歯髄を隅々まで丁寧に取り除きます。無菌状態での治療を行うためにラバーダムを使用し、根管治療を行う歯だけを隔離して行います。

4根管内の洗浄・消毒(化学的清掃)

洗浄液を使用し根管内の汚れを洗い流します。また根管内に薬剤を入れて一定時間置くことで、根管内の消毒殺菌を行います。

状態によっては、根管内が完全にきれいになるまで3と4を繰り返し行います。

5根管充填を行う

根管内が無菌状態になったら、痛みや炎症がないか確認したうえで、空洞になっている根管内に根管充填剤を詰めます。しっかり密封することで、再感染を防ぎます。

根管内が無菌状態になったら、痛みや炎症がないか確認したうえで、空洞になっている根管内に根管充填剤を詰めます。しっかり密封することで、再感染を防ぎます。

根管充填後にはレントゲン撮影を行い、歯根の先端部まできちんと薬剤が入っているか確認します。

その後、土台作りに移行し、ご要望に適した素材の被せ物を装着します。

根管治療だけでは改善しない場合の治療「歯根端切除術」

根管治療を行い一定期間経過しても症状の改善が見られなかった場合や、根管が石灰化してしまい根管治療ができない場合などには、歯根端切除術という外科手術を行うことがあります。

歯茎を切開し、歯槽骨に穴をあけ、その穴から歯根の先にアプローチし、病変の摘出や感染した歯根端の切除を行います。その後逆方向から根管充填を行います。

歯根端切除術を行うことで、抜歯を回避し歯を残せる可能性は高まりますが、外科手術なので術後の腫れや痛みがあることや、適応症例が限られているなどのデメリットもあります。

根管治療を避けるための早期発見が重要

歯の健康を長く維持するためには、根管治療が必要になる前の段階(CO、C1、C2の段階)でむし歯治療をすることが望ましいです。むし歯を早期に発見することができれば、削る量も少なく、歯へのダメージや通院回数・通院費用などを最小限に抑えることができます。歯に痛みを感じてから歯科医院に行くのではなく、定期的に歯科医院の検診に通い、むし歯の予防と早期発見・早期治療を行うようにしましょう。

歯の健康を長く維持するためには、根管治療が必要になる前の段階(CO、C1、C2の段階)でむし歯治療をすることが望ましいです。むし歯を早期に発見することができれば、削る量も少なく、歯へのダメージや通院回数・通院費用などを最小限に抑えることができます。歯に痛みを感じてから歯科医院に行くのではなく、定期的に歯科医院の検診に通い、むし歯の予防と早期発見・早期治療を行うようにしましょう。

気になる症状やお悩みがありましたら、お気軽にご相談にいらしてください。